中国及周边版图地震情况可视化

大自然的力量永远让人敬畏,地震、海啸、陨石、雷击……因为我们在大自然的面前如此渺小,所以我们必须协作,必须发展科技,必须懂统计 :)

说到地震,我可能比较敏感,因为我是唐山人。虽然 76 年唐山大地震时,我还没有形成碳水化合物形态,但后来,每每听到老一辈讲起当时的惨烈,心常戚戚。

讲几则作为唐山人的小故事:- 小时候对地震的初相识:有一次刚刚从床上爬起来,正在懒洋洋的坐着穿衣服,就发觉床开始做规则的前后晃动。当时年龄小,很无知,只知道傻乎乎地沉浸在如秋千般的跳动中,那叫个带劲……

- 有一次上课,感觉课桌在晃动,没法看书,于是停下来查看周围哪个同学在晃。检查一圈发现周围几个同学没有一个再晃!结果,紧张地直接拍案而起,大呼——地震啦(事后新闻证明是真的)!在我们那儿,这点比较好:即使是课上误判地震的这种事儿,一般老师都是笑笑而过 ;)

- 每年我们那都会有地震的谣言,而且说的神乎其神,俺老爸一般会守夜(感谢俺老爸!)。或者天气好的话,干脆去广场之类空旷的地方,找地方打地铺。当然一般都是打牌、聊天到 24 点,然后回家睡觉。

恩,不多扯了,言归正传。自从汶川大地震以后,国人对地震明显敏感很多。且不说海地,单单前两天(24日)山西河津、运城地震就让然琢磨不懂:有人说,21日山西省地震局辟谣称不会有地震,但运城震感明显。为什么地震局会出来辟谣,仔细一读,原来才知——地震局指的是“破坏性”地震。

但有个问题:

国务院1995年颁布的《破坏性地震应急条例》,破坏性地震指“造成一定数量的人员伤亡和经济损失的地震事件”, 并没有规定特定的级数。

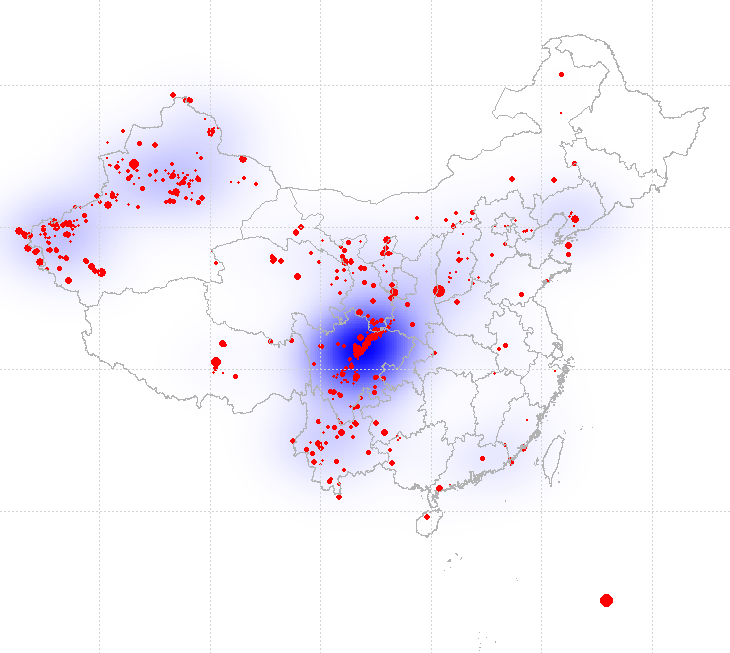

这破坏级地震可不是闹着玩的,得仔细瞧瞧最近这地震都发生在哪里了,震级多大?是不是会对我们构成威胁!?于是有了下面这张图——最近一周中国及周边版图地震情况(1月20日至1月25日共计六天):

数据童鞋们可以在这里查看,里面的震级需要注意一下,有Ms和ML两种,换算关系如下。但具体什么意思大家直接 wiki 好了。

ml=(1.17mb+0.67)/1.13

ml=(ms+1.08)/1.13

一些说明(不是写商业报告,偷工减料啦):

蓝色的背景是地震点的密度——也许是喜马拉雅造山运动,也许是三峡工程,不管怎样,四川地区不太平啊!弟兄们小心!

红色的点代表地震的位置,其大小表示震级的大小。

从1月20日至1月25日,版图周边共计有901条地震记录(有点吓人)!其中大于ML5级的一共两次:

2010-01-24 10:36:13.8 35.45 110.70 15 Ms4.8 天然地震 山西河津

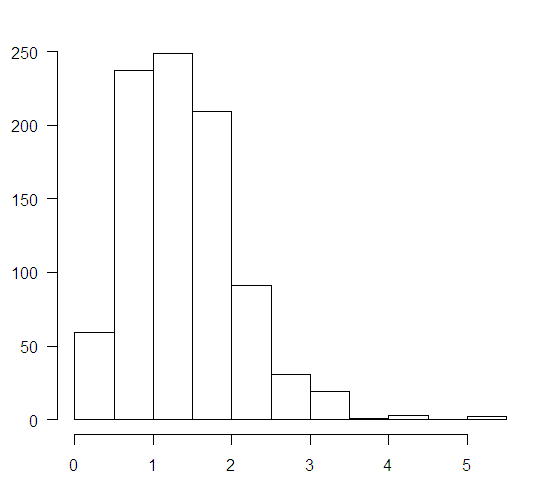

2010-01-21 10:02:02.8 13.70 125.85 33 Ms5.1 天然地震 菲律宾群岛地区最后我们再回头看一下,最近一周地震的震级(ML)分布:

至少可以长舒一口气,原来大部分都是小震,不具“破坏性”的居多。